1.2 Israels Grunderzählungen

Ü B E R B L I C K

„Du sollst den Fremden lieben wie dich selbst.“ So heißt es bei Mose. „Einheimische“ werden daran erinnert, nicht zu vergessen, dass sie selbst fremd gewesen sind. Dennoch waren auch damals nicht alle fremdenfreundlich zueinander…

Die Erzählung von der sogenannten Vertreibung aus dem Paradies (1. Mose 3,23–24) und dem Gang Kains nach „jenseits von Eden“ (1. Mose 4,16 ff.) zeigt, dass sich die biblischen Autoren die Menschheitsgeschichte und die Entwicklung von Kultur und Zivilisation grundsätzlich als Migrationsgeschehen vorstellen.

Auch und gerade die eigene Geschichte erzählt das biblische Israel – und das Judentum folgt ihm darin bis heute – als mehrfache Migrationsgeschichte. Dies gilt vor allem für die Geschichten der Mütter und Väter Israels, der sogenannten Erzeltern, für deren Wege aus dem Zweistromland nach Kanaan und für ihr Leben als „‚Fremdlinge“ im verheißenen Land. Vom Anfang der Erzählung an steht dabei Israels Selbstbewusstsein, von Gott auserwählt und auf einen eigenen Weg gerufen zu sein, unter dem Vorzeichen des Segens, den Gott mit dieser besonderen Geschichte für „alle Geschlechter auf Erden“ bewirkt (1. Mose 12,1–4).

Im Horizont dieser Sendung stecken in den Texten auch die Absicht und die religiöse Pflicht, in der Fremde die eigene Identität zu wahren, indem man „für sich“ lebt und verwandtschaftlich-familiär unter sich bleibt – wie es das Judentum über Jahrtausende gelebt hat und wie es sich in der Gegenwart auch in vielen Migranten-Communities findet.

Zugleich – und auf dieser Basis erzählen die Erzelterngeschichten (1. Mose 12–50) zumeist von friedlicher Konfliktlösung – beschreiben sie Kooperation und respektvolle Grenzziehungen zum Anderen und betonen dabei auch die wechselseitige religiöse Kommunikation zwischen der Abrahamsfamilie und den anderen Landesbewohnern. Diese erkennen das besondere Gottesverhältnis der Erzeltern an (1. Mose 23,8; vgl. 14,18), und jene lernen, dass „Gottesfurcht“ auch dort ist, wo sie es „gewiss nicht“ vermuten (1. Mose 20,14), und dass sie zum Gebet für das Wohl der anderen gerufen sind (1. Mose 20,17).

Die Exodusgeschichte, Israels zweite große Migrationserzählung, ist dagegen politischer und kämpferischer. Sie bezeugt Gottes Parteilichkeit für die unterdrückten Sklaven des ägyptischen Staates und zeigt, wie nötig Freiheit auf Recht und Weisung angewiesen ist. Die Torah – also alles Recht, das in Israel gelten soll – ist mit dieser Befreiungs- und Wegerfahrung verbunden. Sie dient der Freiheit und ist die Gabe des Freiheitsgottes (2. Mose 20,1).

Besonders in Texten und Geschichten, die von der Exoduserinnerung und der Inbesitznahme des Landes Kanaan handeln, erklingen gegen bestimmte andere Völker teils offen feindselige Töne. Diese Texte spiegeln nicht selten brutale Erfahrungen der Unterdrückung und Gewalt, die Israel selbst unter den verschiedenen antiken Großreichen gemacht hat.

Fremdheit und Recht

Bemerkenswert ist, dass „die Fremden“ in der Torah sehr wohl eigene Rechte haben. „Fremd“ (hebräisch ger) meint dabei – wenn nicht mit einer anderen Vokabel von einem Ausländer auf der Durchreise die Rede ist – Menschen, die dauerhaft an einem Ort wohnen, aber nicht von dort stammen, zu keiner der dort ansässigen Sippen gehören und also keine Rechte als männliche Vollbürger mit eigenem Grundbesitz haben. Die verschiedenen Rechtstraditionen der Torah regeln zum einen detailliert, worin sich die Fremden an die religiös verankerten Bräuche Israels halten müssen – unter anderem an die Sabbatruhe – und unter welchen Bedingungen sie am Gottesdienst Israels teilnehmen dürfen.

Zum anderen legt die Torah größten Wert darauf zu regeln, wie sich die Angehörigen Israels gegenüber den Fremden verhalten müssen. Dabei werden Fremde gewissermaßen zum Maßstab einer gerechten Sozialgesetzgebung (2. Mose 22,20–23,9). Wegen ihrer schwachen Position genießen sie – wie auch israelitische Witwen und Waisen – besonderen Schutz gegen wirtschaftliche, soziale und juristische Übergriffe, und ihnen gelten Fürsorgebestimmungen, die ihnen soziale Hilfeleistungen, wie sie bedürftige Israeliten erhalten, zusichern (5. Mose 14,29).

Als Begründung und Motivation dafür, „den Fremden zu lieben wie dich selbst“ (3. Mose 19,33f), wird mehrfach betont, dass „Du [das heißt Israel] selbst Fremdling in Ägypten gewesen bist“ (2. Mose 22,20). „Denn du kennst das Herz des Fremden“ (2. Mose 23,9).

Das Herz der biblischen Fremdenethik schlägt also im Takt der Erinnerung. Gerade wenn man sich des Reichtums und der Gaben des eigenen Landes erfreut, ist es geboten, sich zu erinnern, dass man selbst nicht schon immer da war und auch jetzt nicht alleine da ist. Die Einheimischen erhalten den Auftrag, sich selbst immer wieder aktiv eigener Fremdheit zu erinnern und sich – auch wenn sie schon seit Generationen ansässig sind – als fremd vorzustellen.

Wie heute war dies wohl auch damals nicht die Regel. Sonst müssten Schutz (2. Mose 22,20), Teilhabe und das Ideal der Gleichbehandlung der Fremden (4. Mose 15,15 f.) nicht geradezu streng geboten werden. Die Realität war auch zu biblischen Zeiten keine fremdenfreundliche Idylle. Sonst fänden sich in den biblischen Texten nicht auch Fantasien der strengen Unterordnung von Fremden oder gar Konzepte ihres strikten Ausschlusses aus Israel (Nehemia 13). Hier wird ein strenger und angstvoller Blick auf die Fremden und das Fremde greifbar. Darin spiegeln sich negative Befürchtungen oder Erfahrungen, innere Spannungen, das Gefühl der Bedrohung der eigenen Identität und der Wunsch, diese zu schützen. Im Hintergrund ist die kulturell und politisch bedrängte Situation der jüdischen Gemeinschaft unter dem Druck antiker Großreiche zu erkennen; die Sorge ist spürbar, die Ehe mit „fremden“ Frauen könne zum Abfall von Gott (5. Mose 7,23) und zum Verlust der besonderen Identität Israels führen.

Grenzverschiebungen

Doch bleibt diese Auffassung in der Hebräischen Bibel – unserem Alten Testament – nicht unwidersprochen. Dies zeigt etwa die Erzählung über die beiden Witwen Noemi und Ruth. Die Israelitin Noemi kehrt mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth aus dem Nachbarland Moab zurück, wo sie während einer Hungersnot Aufnahme und Ehefrauen für ihre Söhne gefunden hatte.

Von einer bestimmten Sicht auf Israels Vergangenheit und Identität her widersprach eine Heirat mit Angehörigen dieses Volkes eindeutig dem Willen Gottes (vgl. Esra 9–10, 13,23–27). Denn im Falle der Moabiter heißt es in der Torah (5. Mose 23,4), die Moabiter hätten Israel beim Weg durch die Wüste einst Brot und Wasser verweigert.

Die Ruth-Erzählung berichtet das Gegenteil und unterläuft dabei die Grundannahme der Ausgrenzung, wie sie der entsprechende Vers der Torah verlangt. Die Moabiterin Ruth sorgt für die Israelitin Noemi. Ihr solidarisches Handeln setzt eine Kaskade menschlicher Güte in Gang, die Grenzen überwindet und in der Gott selbst handelt (Ruth 2,10–12). Beide, Ausländer und Inländer, profitieren so von den Gaben der wechselseitigen Güte.

Nicht nur die Ausländerin Ruth findet Aufnahme in Israel. Die Erzählung betont ebenso, dass die sozial benachteiligte Israelitin Noemi wieder auflebt (Ruth 4,14–15) und der Segen und das Wohl ganz Israels dadurch größer geworden sind.

Das nimmt die Schlussnotiz (Ruth 4,17–22) auf: Sie weist die Migrantin Ruth als Urgroßmutter Davids aus, also des größten und glanzvollsten Königs von Israel. Und der Anfang des Neuen Testaments setzt diese Linie fort, indem Ruth in dem sogenannten Geburtsregister Jesu auch als Stammmutter Jesu (Matthäus 1,5) ausdrücklich erwähnt wird.

Lesen Sie mehr über David im Bibellexikon des wissenschaftlichen Bibelportals der Deutschen Bibelgesellschaft.

Lesen Sie mehr über die Torah im Bibellexikon des wissenschaftlichen Bibelportals der Deutschen Bibelgesellschaft.

Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. (1. Mose 3,23–24)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten. (1. Mose 4,16)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 4 Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran zog. (1. Mose 12,1–4)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Und er redete mit ihnen und sprach: Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe, so höret mich und bittet für mich Efron, den Sohn Zohars… (1. Mose 23,8)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten (1. Mose 14,18)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Abraham sprach: Ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. (1. Mose 20,11)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Abraham aber betete zu Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren. (1. Mose 20,17)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Und Gott redete alle diese Worte (2. Mose 20,1)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kapitel 22

20 Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen; denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen.

21 Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. 22 Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. 23 Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden. 24 Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln; ihr sollt keinerlei Zinsen von ihm nehmen. 25 Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht, 26 denn sein Mantel ist seine einzige Decke auf der bloßen Haut; worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören; denn ich bin gnädig.

27 Gott sollst du nicht lästern, und einem Obersten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. 28 Den Ertrag deines Feldes und den Überfluss deines Weinberges sollst du nicht zurückhalten. Deinen ersten Sohn sollst du mir geben. 29 So sollst du auch tun mit deinem Stier und deinem Kleinvieh. Sieben Tage lass es bei seiner Mutter sein, am achten Tage sollst du es mir geben. 30 Ihr sollt mir heilige Leute sein; darum sollt ihr kein Fleisch essen, das auf dem Felde von Tieren zerrissen ist, sondern es vor die Hunde werfen.

Kapitel 23

1 Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten; du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten, indem du als Zeuge Gewalt deckst.2 Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. 3 Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache. 4 Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. 5 Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. 6 Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. 7 Halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der im Recht ist, sollst du nicht töten; denn ich lasse den Schuldigen nicht recht haben. 8 Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen; denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. 9 Einen Fremdling sollst du nicht bedrängen; denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. (2. Mose 22,20–23,9)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sollen essen und sich sättigen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand, die du tust. (5. Mose 14,29)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

33 Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. 34 Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. (3. Mose 19,33f)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen; denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. (2. Mose 22,20)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Für die ganze Gemeinde gelte nur eine Satzung, für euch wie auch für die Fremdlinge. Eine ewige Satzung soll das sein für eure Nachkommen, dass vor dem Herrn der Fremdling sei wie ihr. Einerlei Ordnung, einerlei Recht soll gelten für euch und für den Fremdling, der bei euch wohnt. (4. Mose 15,15 f.)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Der Herr, dein Gott, wird sie vor dir dahingeben und wird eine große Verwirrung über sie bringen, bis sie vertilgt sind. (5. Mose 7,23)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

10 Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm: Womit hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? 11 Boas antwortete und sprach zu ihr: Man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod; dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. 12 Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. (Ruth 2,10–12)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Da sprachen die Frauen zu Noomi: Gelobt sei der Herr, der dir heute den Löser nicht versagt hat! Sein Name werde gerühmt in Israel! 15 Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. (Ruth 4,14–15)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

17 Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Noomi ist ein Sohn geboren; und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. 18 Dies ist das Geschlecht des Perez: Perez zeugte Hezron; 19 Hezron zeugte Ram; Ram zeugte Amminadab; 20 Amminadab zeugte Nachschon; Nachschon zeugte Salmon; 21 Salmon zeugte Boas; Boas zeugte Obed; 22 Obed zeugte Isai; Isai zeugte David. (Ruth 4,17–22)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Rut. Obed zeugte Isai. (Matthäus 1,5)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Einen Fremdling sollst du nicht bedrängen; denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. (2. Mose 23,9)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied; sie sollen nie hineinkommen, … (5. Mose 23,4)

Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1.3 Jesus Christus – unterwegs und fremd

Ü B E R B L I C K

Von Fremdheit oder gar Heimatlosigkeit erzählt ebenso das Neue Testament. Dabei vereinten die ersten christlichen Gemeinden Menschen, „die aus der jüdischen Tradition kamen, mit Menschen anderer ethnischer, kultureller, politischer und religiöser Tradition“. Welche Konsequenzen sollten Kirchen und Christ*innen heute daraus ziehen, wenn sie sich auf die Heilige Schrift beziehen?…

Die Menschen um Jesus und die frühen christlichen Gemeinden lebten mit und aus der Bibel Israels. Sie kannten die biblische Symbolik des Unterwegsseins und trauten ihr. Auf dieser Grundlage deuteten sie ihre Erfahrungen mit dem Messias Jesus.

Die Evangelien schildern den irdischen Jesus als Menschen, der grundsätzlich unterwegs ist. Sein Weg spiegelt das Nahe-Kommen Gottes (Markus 1,14). Sein Unterwegssein und das seiner Jüngerinnen und Jünger schreitet Israels Weg mit Gott ab und geht diesen Weg weiter (Matthäus 2). Jesu Gekommensein, sein Bleiben und sein Zum-Vater-Gehen sind besonders in den sogenannten Abschiedsreden des Johannesevangeliums (Johannes 13–17) grundlegende Wesensbestimmungen des Gottessohns und Prägekräfte des Glaubens.

Ethnische Grenzen wie die zwischen dem Gottesvolk Israel und den anderen Völkern sind in den Evangelien durchaus bewusst und werden zum Teil sogar betont (Matthäus 10,5). Aber zugleich werden sie von Jesus – in einem eigenen Lernweg (Matthäus 15,21–28) – auch überraschend überschritten. Dies stellt in den Evangelien einen eigenen Lernweg Jesu dar. Dieser Weg geht weiter, bis der Auferstandene alle Nationen in seine Lerngemeinschaft (Matthäus 28,18-20) einschließt.

Die Apostelgeschichte erzählt, wie der Glaube nach Gottes Willen und mit dem Geist Gottes als Impulsgeber auch Nichtjuden und -jüdinnen erreicht (Apostelgeschichte 10). Zugleich wird erkennbar, dass der „neue Weg“ (Apostelgeschichte 9,2) seine Anhängerinnen und Anhänger auch tatsächlich zu Migranten und Migrantinnen machen konnte (Apostelgeschichte 11,19–20). Flucht und Verfolgung (Apostelgeschichte 18,1–3 ; vergleiche Römer 16,3–4) gehörten wie gezielte Missionsreisen zur Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte des frühen Christentums.

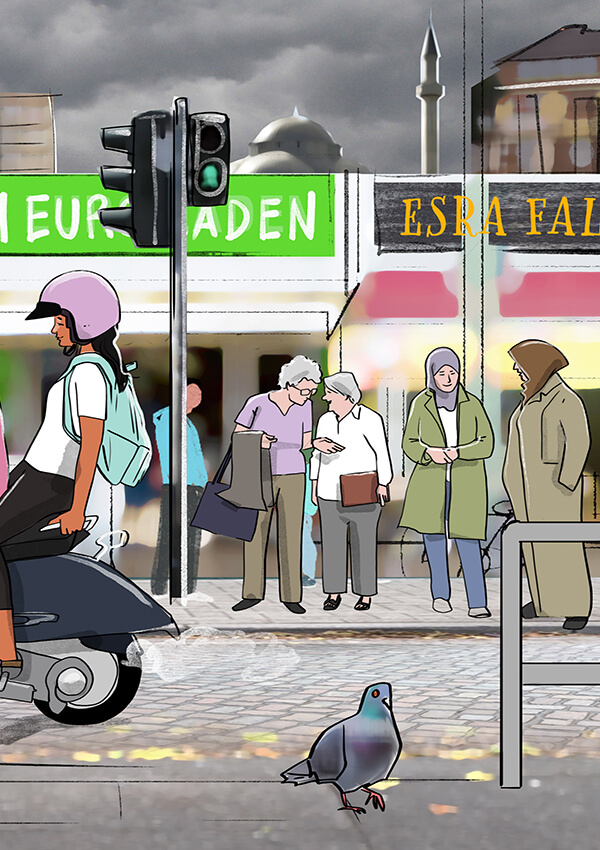

Auch wenn der Übergang von Asien nach Europa, also aus der heutigen Türkei auf das griechische Festland, in der Antike wohl kulturell nicht so gewichtig war wie gegenwärtig, hebt die Apostelgeschichte diesen Schritt doch hervor (Apostelgeschichte 16,9–40). Interessanterweise finden die Apostel bei ihrer Ankunft auf dem europäischen Festland in der Stadt Philippi (Apostelgeschichte 16,11–15.40) zuerst Gastfreundschaft und dann auch Glauben bei einer Textilhandwerkerin namens Lydia, die (wie ihr Name andeutet) ihrerseits wohl aus Asien stammte, nämlich aus der westtürkischen Landschaft Lydien. Dies zeigt nicht nur, wie sehr Migration schon in der Antike das Alltags- und Arbeitsleben bestimmte. Nach der Apostelgeschichte steht also am Anfang des sogenannten christlichen Europas die Gastfreundschaft einer Migrantin und Europas erste Christin stammte aus Asien.

Die jungen Gemeinden vereinten Menschen, die aus der jüdischen Tradition kamen mit Menschen anderer ethnischer, kultureller, politischer und religiöser Tradition. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Traditionen und Denkweisen gehörte daher zu ihrem Alltag. Das führte auch zu harten Konflikten (Römer 14; Galater 2,11–14; Galater 5,1–6), etwa im Blick auf die Speisegebote oder die Beschneidung, und zu unterschiedlichen Kompromissen (1. Korinther 8; Apostelgeschichte 15). In diesem Ringen um Gemeinsamkeit in Verschiedenheit ist auch die Lehre des Paulus von der Gerechtigkeit durch den Glauben verwurzelt. Die Taufe stiftet Einheit und Gleichheit von Verschiedenen (Galater 3,28). Wer zu Christus gehört und wer in ihm zusammengehört, darüber entscheiden nicht die Grenzen ritueller Reinheit und sozialer Abgrenzung, die die Torah für Jüdinnen und Juden vorgibt. Der Zaun der Gottesfremdheit ist abgebrochen. Christus und sein Tod machen auch Nichtjuden zu Gottes Mitbewohnern (Epheser 2,12–19).

Christus im Fremden

„Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen“ – oder eben auch: „Ich war fremd, und ihr habt mich nicht aufgenommen“ (Matthäus 25,35.38.43). So lässt der Gleichniserzähler Jesus den zum Weltgericht kommenden Menschensohn und König von sich sagen. Die Botschaft des Gleichnisses ist eindeutig und subtil zugleich. Sie ist eindeutig, denn – wie beim Verhalten zu Hungernden und Dürstenden, Nackten, Kranken und Gefangenen – so wird der königliche Weltenrichter am Ende der Zeiten auch das Handeln oder Nichthandeln an den Fremden „als seinen geringsten Brüdern“ und Schwestern auf sich beziehen. Der Fremde steht dabei in einer Reihe mit anderen sozial Benachteiligten, die also gerade nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Das Gleichnis redet weder einer Bevorzugung noch der Benachteiligung von Fremden gegenüber anderen Bedürftigen das Wort.

Wie im Alten Testament – wo es heißt, wer den „Geringen“ bedrückt, verachtet auch den Schöpfer (Sprüche 14,31), da er dessen Ebenbild ist (1. Mose 1,26) – bezieht auch der Weltenrichter im Gleichnis Jesu die Achtung oder Verachtung der Geschwister auf sich. Es ist diese Sicht, die jeden Geringen und jede Bedürftige in eine neue Wirklichkeit versetzt, indem sie ihn oder sie mit Christus in Beziehung setzt.

Die Botschaft des Gleichnisses ist zugleich subtil, denn es spielt mit dem Moment der Überraschung. Die Gerechten fragen „Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen?“.

Es geht also nicht an, Fremde – Kranke, Hungernde oder Gefangene – von vorneherein für oder gar als Christus zu vereinnahmen. Aber es gilt stets damit zu rechnen, auch im Fremden von Christus überrascht zu werden.

Christsein als Fremdsein – Das wandernde Gottesvolk

Besonders die Briefe des Neuen Testaments betonen immer wieder, dass Fremdheit oder gar Heimatlosigkeit zum Wesen des Lebens im Glauben gehören. Die jungen Gemeinden erkennen sich in den Migrations- und Fremdheitsgeschichten der hebräischen Bibel, in den Begriffen und den Figuren des Unterwegsseins und der Migration wieder, wie es etwa der 1. Petrusbrief mit dem Wort „Fremdlinge“ als Anrede an die Gemeinde tut. Das Fremdsein der Christen und ihr Herausgerufensein (von diesem Wort leitet sich auch das griechische Wort für Kirche ab) sind zwei Seiten einer Medaille (1. Petrus 1,1.17 und 2,11).

In besonderer Weise entfaltet dies der Hebräerbrief. Er stellt die christlichen Lesenden tief hinein in die migrantischen Grunderzählungen Israels. Er nimmt sie mit auf einen Weg, der dort begann, aber noch nicht zu Ende ist. Wie Israel einst auf das Ankommen und die Ruhe hoffte (5. Mose 12,9 ; Psalm 95,11) – und noch immer hofft –, die Gott beim Auszug aus Ägypten verheißen hatte – und weiter verheißt –, so sind auch alle, die an Christus glauben, auf einem Weg des Auszugs und unterwegs zu der Erfüllung der Ruheverheißungen Gottes (Hebräer 4,9). Wie Abraham, der gehorsam auszog „an den Ort, den er als Erbe empfangen sollte“ (Hebräer 11,8–10), so haben auch die Christen „hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die künftige, die droben ist“ (Hebräer 13,14). Dem entspricht eine Haltung der Sehnsucht, der Suche und des „Schauens von Ferne“ (Hebräer 4,11 und Hebräer 11,14).

Die Gemeinschaft mit Gott und das Unterwegssein zu ihm machen die Glaubenden gewissermaßen zu Migrantinnen und Migranten. Ihr Hoffen und Handeln, ihre Haltungen und ihr Verhalten gehen nicht auf im Hier und Jetzt. Sie sind, wie Paulus schreibt, „Himmelsbürger“ (Philipper 1,27 und Philipper 3,20) und darum „weltfremd“. Als geistliche Migranten blicken die Kirche und der Glaube, indem sie die Realität von Migration und das Geschick von Migrantinnen und Migranten wahrnehmen, wie in einen Spiegel, der sie auf ihre wahre Identität vor Gott hinweist.

Wir sind gefragt: Worin sind wir noch fremd, worin längst sesshaft geworden? Wohin wollen wir uns aufmachen und wonach neu Ausschau halten?

Das Volk, das im Finstern wandelt …

Adventsandacht zur Hauptvorlage „Ich bin fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen – Kirche und Migration“ (A. Muhr-Nelson) mit Bild (Nr. 7285) des Künstlers Francesco Piobbichi.

Francesco Piobbichi hat aus Gesprächen mit überlebenden Flüchtlingen deren Erinnerungen an das Schiffsunglück in einer Bilderserie gezeichnet. Foto: Dirk Johnen

Am späten Abend des 3. Oktober 2013 kenterte vor Lampedusa im Mittelmeer ein Kutter mit mehr als 500 Menschen aus Eritrea und Somalia. Auf der Insel hörte man die verzweifelten Schreie, hielt sie in der Dunkelheit aber für das Kreischen von Möwen. Das Boot sank innerhalb weniger Minuten. Die Überlebenden hielten sich fünf Stunden lang über Wasser. Von den 368 Menschen, die in jener Nacht ertranken, waren 108 im Innern des gekenterten Kutters eingeschlossen. Darunter eine etwa 20-jährige Frau aus Eritrea, die noch ein Kind geboren hatte, bevor beide starben. Einige dieser Menschen sind auf Lampedusa begraben. In einem kleinen Ladenlokal hat man Gegenstände ausgestellt, die sie bei sich trugen, Kleidungsstücke, Wasserflaschen, Bibeln und Korane, Fotos von Angehörigen. Einige wenige Habseligkeiten, die es bis in unsere Welt geschafft haben und stumm Zeugnis ablegen von dem garstigen Graben, der sich zwischen denen im Todesschattenland ausbreitet und uns, dem Zielland ihrer Sehnsucht, dem in ihren Augen gelobten Land.

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“

Jesaja 9,1

Uns ist diese Verheißung als Adventsbotschaft wohl vertraut, aber wie unrealistisch, ja fast zynisch klingt sie, wenn wir an die denken, die wirklich im Finstern wohnen. Martin Bubers Übersetzung pointiert es noch stärker: Das Volk, das im Finstern wandert, sieht ein großes Licht, und über denen, die das Todesschattenland bewohnen, scheint es hell.

Wie mag das klingen in den Ohren derer, die nachts von Soldatenstiefeln aufgeschreckt werden, die in staubbedeckten Trümmern nach Essbarem für ihre Kinder suchen, die umherirren in der Wüste? Sind die Verheißungen der alttestamentlichen Propheten für sie realer oder irrealer als für uns? Wie geht es ihnen unterwegs, in dunklen schlaflosen Nächten?

Viele, die sich aus der Not heraus auf den Weg machen, klammern sich an ihren Glauben. Davon zeugen die Bibeln und Korane, die sie bei sich tragen. Ihr Glaube ist ihre einzige Hoffnung und gleichzeitig eine starke Triebfeder. Hoffnung ist der Motor der Migration. In ihr liegt der Keim des neuen Lebens, die Kraft, alles zurückzulassen, um neu anzufangen. Welch ungeheure Kraftanstrengung das bedeutet! Wie stark muss die Vision sein? Wie tragfähig ist der Glaube daran, dass nach dem Aufbruch aus dem Todesschattenland Gott den Weg weiß, „da mein Fuß gehen kann“? (Evangelisches Gesangbuch 361,1)

Die mit solcher Hoffnung zu uns kommen, zeugen vom Glauben, der Berge versetzt, und von der Kraft des Heiligen Geistes, die vielerlei Hindernisse überwindet.

Sie erzählen von dem großen Licht, das eines Tages alle Finsternis vertreiben wird. Sie haben es gesehen und sagen uns: Es wird hell!

Die Missionsreisen des Paulus

Wegbilder und Wegwirklichkeiten

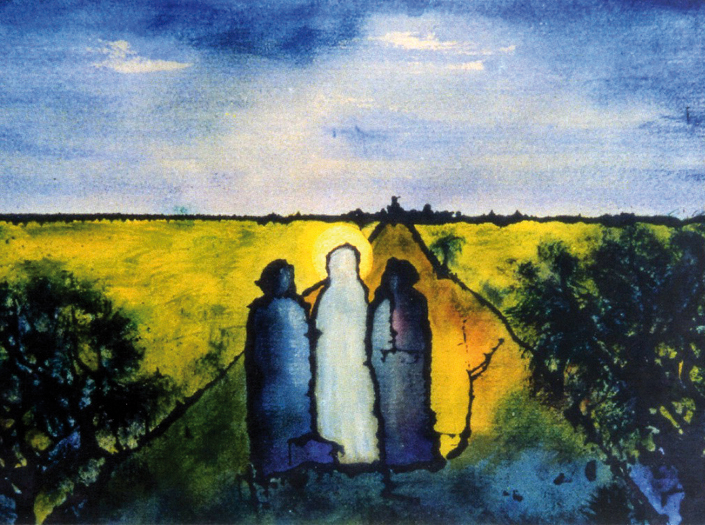

Wegbilder gibt es viele in der Bibel. Die Emmaus-Erzählung aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24, ist eine der bekanntesten Geschichten, die das Motiv des Weges „Emmaus“ aufgreift. Der Kirchenkreis Unna, dessen Konzeption sich am Emmaus-Motiv orientiert, hat das von der Iserlohner Künstlerin Ulrike Langguth zu Ostern 2000 entstandene Aquarell „Emmaus“ erworben.

Jesus war unterwegs. Von Nazareth an den See Genezareth, von Galiläa nach Jerusalem. Er war auf Wanderschaft. Und viele zogen mit ihm. Nach seinem Tod begegnete er Zweien auf dem Weg nach Emmaus. Erst da begriffen sie die tiefere Bedeutung.

In Erinnerung an das Flüchtlingsbootsunglück mit mehreren hundert Toten im Oktober 2013 vor Lampedusa setzt sich eine Adventsandacht zur Hauptvorlage mit dem biblischen Vers „Das Volk, das im Finstern wandelt …“ auseinander.

Flüchtlingen, die heute auf Lampedusa oder in Scicli ankommen, helfen die Evangelischen Kirchen in Italien mit ihrem Projekt „Mediterranean Hope“ (Hoffnung Mittelmeer)

Der Beginn des Wirkens Jesu in Galiläa

Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. (Markus 1,14)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jesu Stammbaum

1 Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. 2 Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. 3 Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar. Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. 4 Ram zeugte Amminadab. Amminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. 5 Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Rut. Obed zeugte Isai. 6 Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. 7 Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abija. Abija zeugte Asa. 8 Asa zeugte Joschafat. Joschafat zeugte Joram. Joram zeugte Usija. 9 Usija zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. 10 Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. 11 Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. 12 Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Schealtiël. Schealtiël zeugte Serubbabel. 13 Serubbabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eljakim. Eljakim zeugte Azor. 14 Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. 15 Eliud zeugte Eleasar. Eleasar zeugte Mattan. Mattan zeugte Jakob. 16 Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. 17 Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind vierzehn Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind vierzehn Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind vierzehn Geschlechter.

Jesu Geburt

18 Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. 19 Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. 20 Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. 21 Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. 22 Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Jesaja 7,14):

23 »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns.

24 Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. 25 Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus. (Matthäusevangelium, Kapitel 2)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Die Aussendung der Zwölf

5 Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, 6 sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. (Matthäusevangelium, Kapitel 10)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Die kanaanäische Frau

21 Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. 22 Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. 23 Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. 24 Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 25 Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! 26 Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. 27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. 28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. (Matthäusevangelium, Kapitel 15)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäusevangelium, Kapitel 28)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Der Hauptmann Kornelius

1 Es war aber ein Mann in Cäsarea mit Namen Kornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die die Italische genannt wurde. 2 Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. 3 Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten; der sprach zu ihm: Kornelius! 4 Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. 5 Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. 6 Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. 7 Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Kornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, 8 und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe.

9 Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach, zu beten um die sechste Stunde. 10 Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn, 11 und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. 12 Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. 13 Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss! 14 Petrus aber sprach: O nein, Herr; denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. 15 Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. 16 Und das geschah dreimal; und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen gen Himmel.

17 Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer, von Kornelius gesandt, nach dem Haus Simons und standen schon an der Tür, 18 riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. 19 Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich; 20 so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt.

21 Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin’s, den ihr sucht; aus welchem Grund seid ihr hier? 22 Sie aber sprachen: Der Hauptmann Kornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. 23 Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. 24 Und am folgenden Tag kam er nach Cäsarea. Kornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. 25 Und als Petrus hereinkam, ging ihm Kornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. 26 Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. 27 Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. 28 Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen; aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. 29 Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen.

30 Kornelius sprach: Vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand 31 und sprach: Kornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. 32 So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. 33 Da sandte ich sofort zu dir; und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist.

34 Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; 35 sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. 36 Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. 37 Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, 38 wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft; der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. 39 Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. 40 Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, 41 nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. 42 Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. 43 Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. 44 Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. 45 Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde; 46 denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: 47 Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben ebenso wie wir? 48 Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage dabliebe. (Apostelgeschichte, Kapitel 10)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester 2 und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. (Apostelgeschichte 9, 1+2)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Erste Christen in Antiochia

19 Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. 20 Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. (Apostelgeschichte 11, 19-20)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

In Korinth

1 Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth 2 und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig; der war mit seiner Frau Priszilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Klaudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. 3 Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete; sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. (Apostelgeschichte 18, 1-3)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

3 Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, 4 die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden, 5 und die Gemeinde in ihrem Haus. (Römer 16, 3-5)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Der Ruf nach Makedonien

9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns! 10 Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. In Philippi 11 Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis 12 und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. 13 Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen.

Die Bekehrung der Lydia

14 Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achthatte, was von Paulus geredet wurde. 15 Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns.

Die Magd mit dem Wahrsagegeist

16 Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. 17 Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. 18 Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. 19 Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen 20 und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen: Diese Menschen bringen unsre Stadt in Aufruhr; sie sind Juden 21 und verkünden Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. 22 Und das Volk wandte sich gegen sie; und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen.

Paulus und Silas im Gefängnis

23 Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. 24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. 25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. 26 Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. 28 Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier! 29 Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. 30 Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? 31 Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! 32 Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. 33 Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen 34 und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. 35 Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Gerichtsdiener und ließen sagen: Lass diese Männer frei! 36 Und der Kerkermeister überbrachte Paulus diese Botschaft: Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden! 37 Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen, und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein! Sie sollen selbst kommen und uns hinausführen! 38 Die Gerichtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger wären, 39 und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. 40 Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder und Schwestern gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort.

(Apostelgeschichte 16, 9-40)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Von den Schwachen und Starken im Glauben

1 Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. 2 Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst kein Fleisch. 3 Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst; und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst; denn Gott hat ihn angenommen. 4 Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben; denn der Herr kann ihn aufrecht halten. 5 Der eine hält einen Tag für höher als den andern; der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. 6 Wer auf den Tag achtet, der tut’s im Blick auf den Herrn; wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott; und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. 7 Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. 8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. 9 Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. 10 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. 11 Denn es steht geschrieben (Jesaja 45,23): »So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen, und alle Zungen sollen Gott bekennen.« 12 So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. 13 Darum lasst uns nicht mehr einer den andern richten; sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. 14 Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst; nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. 15 Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. 16 Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. 17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. 18 Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. 19 Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. 20 Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein; aber es ist nicht gut für den, der es isst mit schlechtem Gewissen. 21 Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. 22 Den Glauben, den du hast, habe für dich selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er gut heißt. 23 Wer aber zweifelt und dennoch isst, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde.

(Römer 14)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

11 Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. 12 Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden; als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. 13 Und mit ihm heuchelten auch die andern Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. 14 Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben?

(Galater 2,11-14)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Freiheit in Christus

1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen! 2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. 3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4 Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. 5 Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. 6 Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.

(Galater 5,1-6)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Vom Essen des Götzenopferfleisches

1 Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf; aber die Liebe baut auf. 2 Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. 3 Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. 4 Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. 5 Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, 6 so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. 7 Aber nicht alle haben die Erkenntnis. Einige essen’s als Götzenopfer, weil sie immer noch an die Götzen gewöhnt sind; und so wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. 8 Aber die Speise macht’s nicht, wie wir vor Gott stehen. Essen wir nicht, so fehlt uns nichts, essen wir, so gewinnen wir nichts. 9 Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird! 10 Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen? Und so geht durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. 12 Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und Schwestern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. 13 Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nimmermehr Fleisch essen, auf dass ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe.

(1. Korinther 8)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Die Apostelversammlung in Jerusalem

Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. 2 Da nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andre von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. 3 Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern und Schwestern große Freude.

4 Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. 5 Da traten einige von der Gruppe der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. 6 Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten.

7 Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben. 8 Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben wie auch uns, 9 und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. 10 Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsre Väter noch wir haben tragen können? 11 Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, auf gleiche Weise wie auch sie. 12 Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden.

13 Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu! 14 Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf geschaut hat, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. 15 Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht (Amos 9,11-12): 16 »Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, 17 auf dass die, die von den Menschen übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, 18 was von Anbeginn bekannt ist.« 19 Darum meine ich, dass man die von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht beschweren soll, 20 sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. 21 Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen.

Die Beschlüsse der Apostelversammlung

22 Da beschlossen die Apostel und Ältesten mit der ganzen Gemeinde, aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. 23 Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend: Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Kilikien. 24 Weil wir gehört haben, dass einige von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irregemacht und eure Seelen verwirrt haben, 25 so haben wir, einmütig versammelt, beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unsern geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, 26 Menschen, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. 27 So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. 28 Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge: 29 dass ihr euch enthaltet vom Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl!

Die Benachrichtigung der Gemeinde in Antiochia

30 Als man sie hatte ziehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. 31 Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. 32 Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder und Schwestern mit vielen Reden und stärkten sie. 33-34 Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden ziehen zu denen, die sie gesandt hatten. 35 Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen andern das Wort des Herrn.

Der Beginn der zweiten Missionsreise

36 Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unsern Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. 37 Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnähmen. 38 Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. 39 Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. 40 Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. 41 Er zog aber durch Syrien und Kilikien und stärkte die Gemeinden.

(Apostelgeschichte 15)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

28 Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.

(Galater 3,28)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden

11 Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart und »Unbeschnittenheit« genannt wurdet von denen, die genannt sind »Beschneidung«, die am Fleisch mit der Hand geschieht, 12 dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd; daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. 13 Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. 14 Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. 15 Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache 16 und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. 17 Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. 18 Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. 19 So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, 20 erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, 21 auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. 22 Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.

(Epheser 2, 11-22)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.

38 Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet?

43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht.

(Matthäus 25, 35.38.43)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer; aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott.

(Sprüche 14,31)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.

(1. Mose 1,26)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kapitel 1

1 Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asia und Bithynien, 2 nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden!

17 Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt;

Kapitel 2

11 Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger: Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, 12 und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung.

(1. Petrus 1, 1-2.17 und 2,11-12)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

9 Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das dir der Herr, dein Gott, geben wird.

(5. Mose 12,9)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

10 Vierzig Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach: / Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, 11 sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.«

(Psalm 95, 10+11)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

9 Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes.

(Hebräer 4,9)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

8 Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte; und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. 9 Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. 10 Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.

(Hebräer 11,8-10)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

(Hebräer 13,14)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

11 So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme wie in diesem Beispiel des Ungehorsams.

(Hebräer 4,11)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

14 Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen.

(Hebräer 11,14)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

27 Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit ich – ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin – von euch erfahre, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums.

(Philipper 1,27)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

20 Wir aber sind Bürger im Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, 21 der unsern geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann.

(Philipper 3,20+21)

Aus: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Der Vergleich der heutigen Migration mit Bibelgeschichten erscheint mir doch ein wenig blauäugig. „Geschichten des Bewältigens und Gelingens von Migration. …. zeugen die biblischen Texte von Menschen, die ihr Migrationsgeschick nicht nur tragen, sondern es gestalten, verändern und für sich und andere fruchtbar machen und sich nicht zuletzt darin von Gott geführt, getragen und begabt wissen.“ Wie soll ein Mensch, der in einem Lager in Libyen festsitzt oder in Italien auf der Straße lebt, sein Migrationsgeschick fruchtbar machen? Das ist schon hier in Deutschland schwierig genug, wenn der Status keine Weiterbildung und keine Arbeit erlaubt. Was für uns Glaubensgrundlage ist, kann entwurzelten Menschen wie Hohn vorkommen.

Das ist typisch für unsere verkopfte Kirche: Der Titel des Kapitels: „Theologisch-biblische Vergewisserung“ ist ein Wortungetüm, dass von Nichttheologen kaum verstanden wird. Warum heißt das Kapitel nicht: Beispiele aus der Bibel?

Auch der Begriff: „Die Bibel, ein Buch der Wanderschaft“ ist irreführend. Es geht nicht um Wandern, sondern es geht im Alten Testament um Landnahme (u.a. Urvätergeschichten), um Landverteidigung (u.a. Königsgeschichten), um Verteibung (u.a. Babylonische Gefangeschaft). Natürlich geht es um das Gottesvolk und den Behütungsaspekt des Gottes Insrael – aber als Wanderschaft (das Wandern ist des Müllerslust) kann man das wirklich nicht bezeichnen.

Wir sollten in den kirchlichen Texten dringend auch mal über die Wortwahl nachdenken und gerade bei dem Thema Migration und Flucht ist das wichtig – weil es um persönliche Schicksale von Menschen geht.

Übersetzt aus dem Englischen

Autorin: Batara Sihombing

Es ist wirklich traurig zu wissen, dass mehr als 60 Millionen Menschen aus unterschiedlichen Gründen migrieren bzw. auf der Flucht sind. Es ist eine Realität, die von allen Kirchen und überall wahrgenommen wird, wie zum Beispiel in Asien oder Europa. Ich teile die Erfahrungen vieler asiatischer Frauen in Indonesien, die als Hausangestellte im Ausland arbeiten. Es gibt mehr als sieben Millionen indonesische Frauen die als Arbeitsmigrantinnen im Ausland leben. Sie sind gezwungen, ihre Kinder, Ehemänner und Eltern zu verlassen, um Geld zu verdienen. Es ist eine Tatsache, dass viele von ihnen brutale Erfahrungen machen, wie zum Beispiel, dass sie keinen Lohn erhalten, gequält, vergewaltigt oder Opfer von Menschenhandel werden. An dieser Stelle möchte ich betonen, wie wichtig es für die Kirchen in Singapur, Malaysia, Korea, Taiwan, Hongkong und im Mittleren Osten ist, ihre jeweiligen Mitglieder zu ermutigen, Fremden und Arbeitsmigrant*innen gegenüber Gastfreundschaft zu zeigen. Davon abgesehen ist es notwendig, dass die Kirchen dieser Länder es in der Öffentlichkeit publik machen: Begegnet den Arbeitsmigrant*innen mit Gastfreundschaft.

Die Migrationsgeschichten der Bibel zeigen auch das, wovor Menschen heute sich fürchten. Aus einer Minderheit, die in Ägypten sogar in die Mitverantwortung kommt (Josef, der später seine hungernde Brüder nachholt,) wird später ein großes Volk mit eigener Religion und Kultur, das nicht integriert ist. Es bleibt fremd, gerät in Konflikt mit den Herrschenden und zieht ins gelobte Land. Nach langer Wanderschaft wird es dort heimisch, aber tritt auch in kriegerische Konflikte ein mit den dort Einheimischen. Formen von Fanatismus treten auf, d.h. alles der Erobertem („dem Bann übergeben“, das heißt auch Frauen, Kinder und Tiere umbringen). Auch Esther steht für einen blutigen Konflikt der Exilanten mit den Heimischen. Es darf also hier nicht alles weich gezeichnet werden. Sonst nehmen wir die berechtigten Ängste, die ein (ehemaliger?) Sozialdemokrat Thilo Sarrazin in dem Bestseller „Deutschland schafft sich ab populistisch aber erfolgreich in die Diskussion brachte, nicht Ernst…